Concorde [RETROSPETTIVA]: simbolo del lusso di un futuro passato

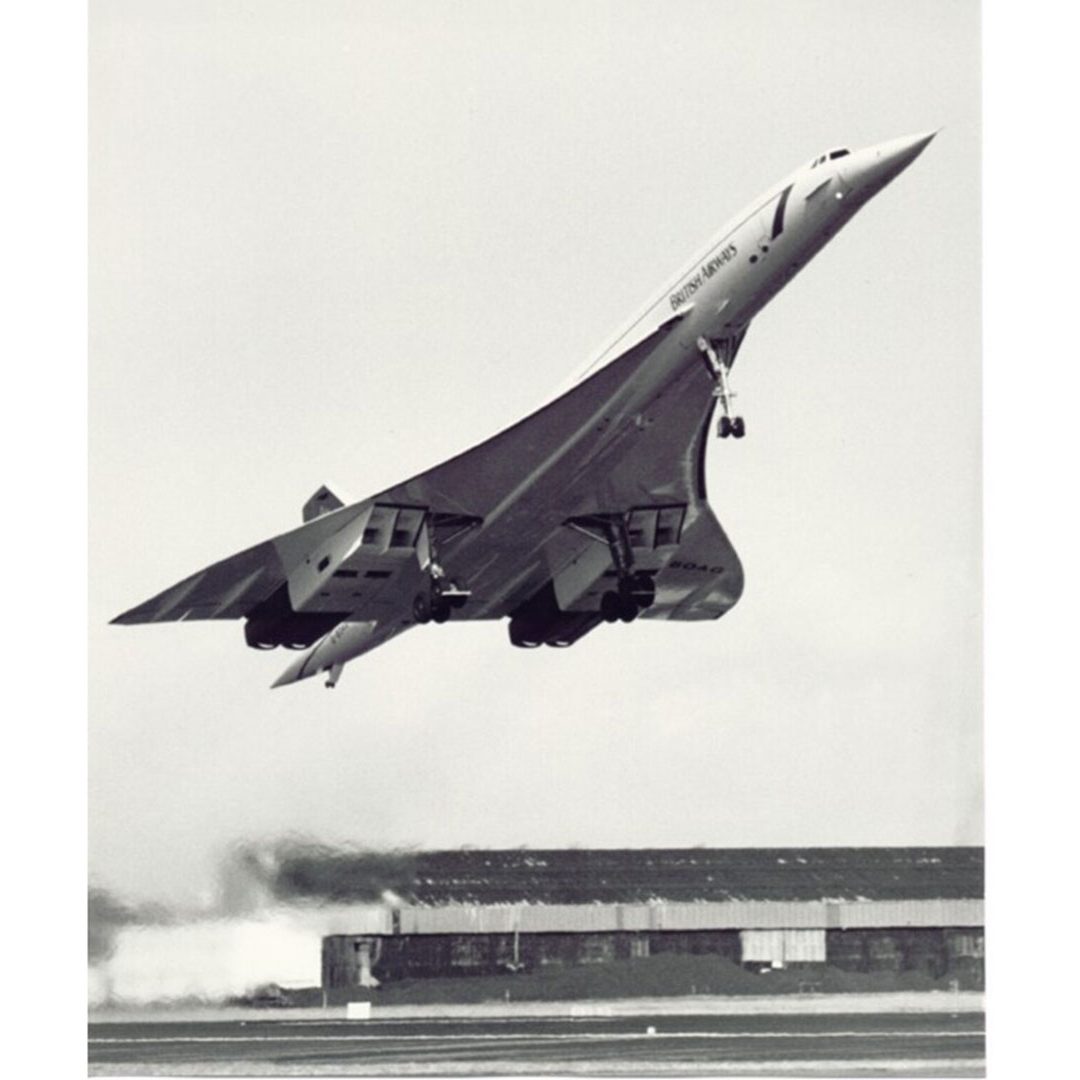

Phil Collins che presenziò a due concerti in due Continenti diversi lo stesso giorno in una manciata di ore. Un’esperienza di lusso che attirò a sé attori, Reali, politici e VIP. E una sfida ingegneristica ai limiti dell’impossibile (attriti aerodinamici che sfioravano i 130°, una quota operativa che permetteva di vedere la curvatura della Terra e un consumo di quasi 30.000 kg di carburante all’ora). È la storia di un sogno che si chiamò Concorde!

I sogni a volte diventano meravigliose e concrete realtà. Capaci di concretizzare visioni metafisiche, di abbattere barriere, di sfidare i limiti del possibile. Di concretizzarsi in storie di ardito eroismo. E di infrangersi sulla barriera della realtà con la forza di un’onda che si scontra contro le rocce fino ad andare oltre a queste. Per segnare definitivamente culture, generazioni ed epoche. E perfino di sfidare spazio e tempo con il loro mito. E proprio di questo parla la nostra storia di oggi. Di sogni, di sfide e di epoche. C’è stata un’epoca in cui la massima espressione di stile, status sociale e protagonismo del jet set internazionale ha combaciato con l’apice della ricerca aerospaziale. Un’epoca in cui la folle ed esuberante ricerca delle prestazioni in ambito aeronautico civile andò di pari passo con la necessità di uomini d’affari, VIP e protagonisti delle scene mondiali di potersi muovere da un estremo all’altro del Pianeta (soventemente da un capo all’altro dell’Oceano Atlantico) in una esigua manciata di ore. Un’epoca che ha visto protagonisti Principi, Principesse, attori, musicisti e icone di una intera generazione o più. Ma anche business-man, politici o semplicemente chi abbia desiderato di volare davvero in grande stile almeno una volta nella vita. Fu l’epoca del protagonista della nostra storia. Fu l’epoca del Concorde.

L’AEREO DEI VIP TRA STORIA, GEOPOLITICA E CULTURA POPOLARE

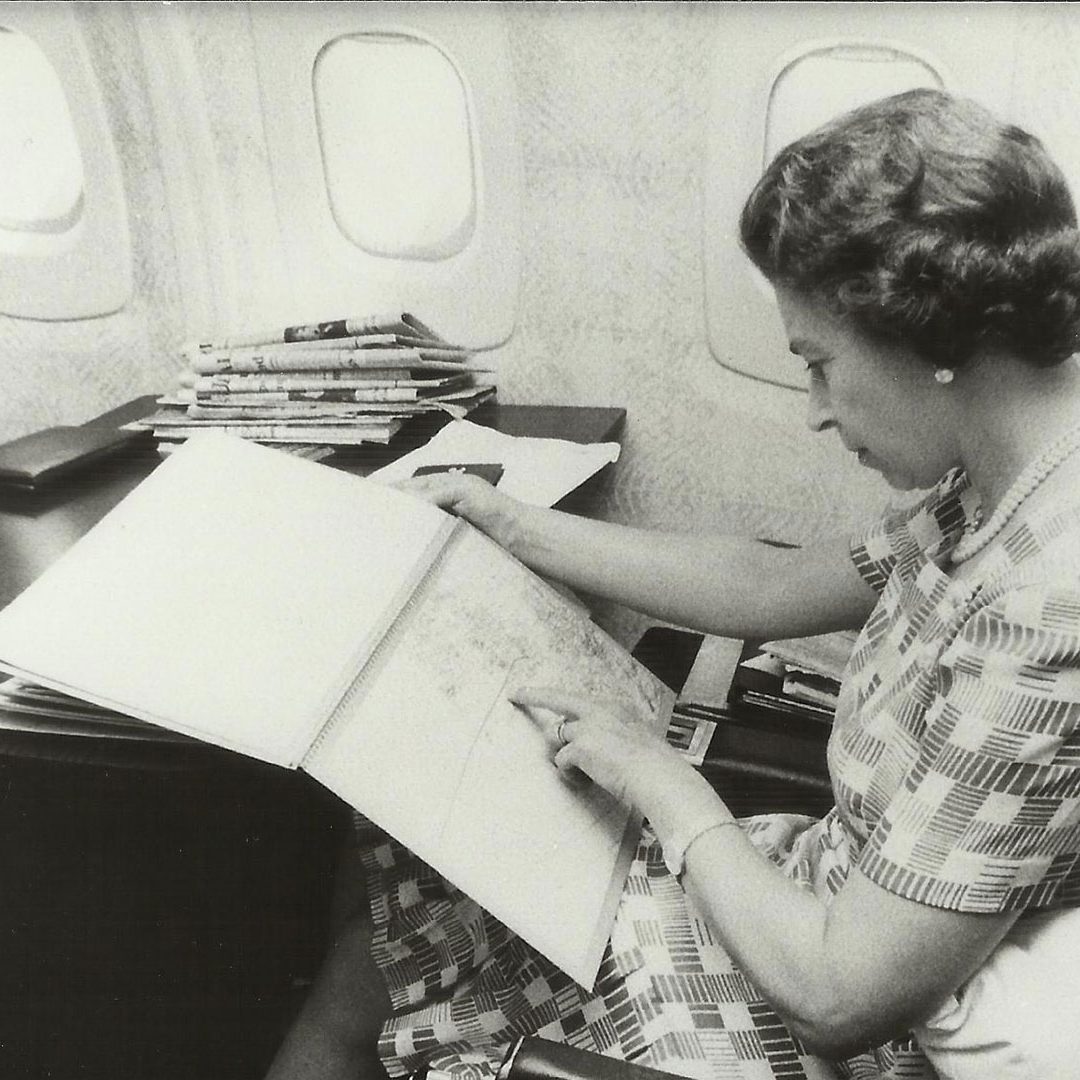

Sì, perché negli anni ’80 e ’90, volare sul Concorde rappresentava ciò che nell’iconografia collettiva rappresentava a inizio ‘900 navigare sul Titanic. Essere lì significava essere qualcuno. Significava vivere un’esperienza fuori dal comune. Di quelle da poter raccontare a figli e nipoti. Ed era davvero così. Il Concorde era l’aereo dei sogni (tant’è che nel 2019 l’Aston Martin gli dedicò una DBS Superleggera). Tantissimi i nomi illustri che hanno occupato i suoi sedili, tra cui Carlo e Diana, Marlon Brando, la Regina Elisabetta II, Paul McCartney e Phil Collins, tanto per citarne alcuni (ma su questo ci torneremo dopo). E tanti, tanti altri ancora.

Ci sarebbe tanto, tantissimo. Troppo, da dire, su questa meraviglia ingegneristica. Meriterebbe una tesi di laurea, se non addirittura un intero corso di Ingegneria Aerospaziale commisto ad uno di Storia Contemporanea e di Sociologia. Sì, perché il Concorde influenzò diversi aspetti della società dell’epoca: dai trasporti all’iconografia, dalla geopolitica all’ingegneria. Come abbiamo detto, tante le celebrità che viaggiarono con lui nella sua (stretta) fusoliera. Tante le influenze che il suo volo ebbe nelle connessioni globali (per la prima – e finora unica – volta nella storia, il volo supersonico non era più appannaggio dei soli militari).

COME LUI, SOLO IL BLACKBIRD

Ma non solo: anche per un aereo militare che non fosse un SR-71 Blackbird, attraversare l’Atlantico, da Parigi a New York in poco più di 3 ore era – ed è tutt’ora – roba da fantascienza e tante (soprattutto) le sfide ingegneristiche che un vero e proprio miracolo tecnico e tecnologico del genere doveva affrontare (come ad esempio gli immensi surriscaldamenti che questo velivolo doveva fronteggiare a causa del suo attrito con l’aria ad oltre 2 volte la velocità del suono: tant’è che in volo arrivava ad allungarsi di svariati mm per dilatazione termica. O raffreddare i motori. O ancora gestire il carburante per viaggiare a quelle velocità in maniera prolungata: pensate che nemmeno un aereo da combattimento può farlo, tant’è che esiste una sola foto scattata a Mach 2 del Concorde e venne realizzata da un Tornado della Royal Air Force, che gli restò accanto per pochissimi minuti per poi separarsi e rientrare se non avesse voluto prosciugarsi completamente in volo).

LA GENESI DI UN MITO TRA EQUILIBRI STORICI E POLITICI

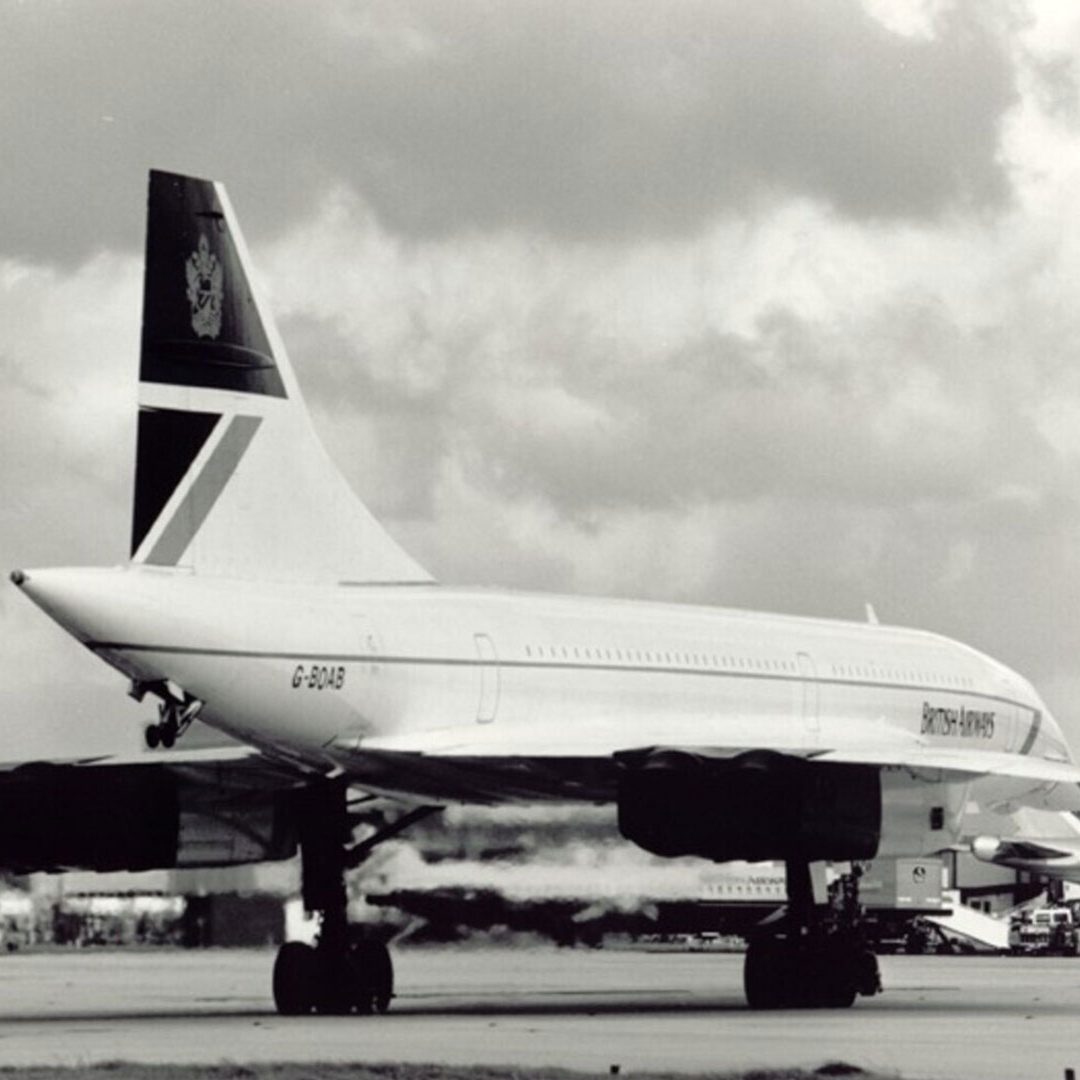

Per non parlare poi di quelle geopolitiche. Partiamo proprio da queste. Il Concorde – come altri velivoli europei nati nel secondo dopoguerra, nel pieno clima della “Guerra Fredda” (come appunto il poc’anzi menzionato Tornado) – fu figlio di uno sforzo aeronautico europeo congiunto. Più precisamente di Francia e Inghilterra, che unirono le forze – verso la fine degli anni ’60 – per dare vita al consorzio BAC – Aérospatiale. Tant’è che il protagonista della nostra storia veniva prodotto in due sedi: a Tolosa e a Bristol. Gli anni ’60 videro i prototipi impegnati nello sviluppo (il primo volo avvenne in data 2 marzo 1969), mentre in data 4 novembre 1970 il Concorde (così chiamato appunto in segno di concordia tra i Paesi sviluppatori del progetto – nel quale inizialmente dovevano esserci anche gli Stati Uniti) solcò per la prima volta la soglia dei Mach 2. I – mostruosi – costi di gestione (basti pensare che in volo a Mach 2 richiedeva circa 29 tonnellate di carburante all’ora per essere alimentato; circa 2.000 kg di carburante erano richiesti solo per percorrere la taxiway e una volta atterrato, dopo una trasvolata transoceanica, erano solo due i motori a muoverlo a terra. Inoltre per ogni ora di volo richiedeva 20 ore di manutenzione. Peggio di lui praticamente solo l’F-14 Tomcat e il già menzionato SR-71 Blackbird, per non scomodare lo Space Shuttle) frenarono invece l’interesse dell’acquisto del velivolo di molte Compagnie, per cui alla fine ad operare questa meravigliosa e folle macchina furono solamente la British Airways e l’Air France. Che lo portarono in servizio operativo per la prima volta in data 21 gennaio 1976 (a ridosso degli anni ’80, quindi a 14 anni dalla sigla dell’accordo di sviluppo, avvenuto in data 28 novembre 1962: nulla di strano, la gestazione di un aeroplano è sempre molto lunga) operando le tratte Londra–Bahrein e Parigi–Dakar–Rio de Janeiro. E, sempre alla fine di quell’anno il bisonico anglofrancese atterrò per la prima volta sulle piste della Grande Mela.

L’ESPERIENZA DI LUSSO CHE TRASFORMAVA INGEGNERIA ARDITA IN SOGNO

L’incremento dei costi dei carburanti, legato a doppio filo con il mutare delle condizioni geopolitiche, portò i costi a lievitare sensibilmente, pertanto le commesse calarono drasticamente e il protagonista della nostra storia venne quindi realizzato in sole 20 unità. Tutti motivi che concorsero tra loro a portare il prezzo del biglietto decisamente verso l’alto. Un volo sul Concorde poteva arrivare a costare anche la bellezza di 22.000 sterline dell’epoca. Ed ecco perché volare su questa incredibile macchina divenne un’esperienza estremamente elitaria. Contribuendo però ad alimentarne il mito: il re indiscusso dei cieli dell’epoca – almeno, a livello civile – divenne infatti una vera e propria icona del mondo del lusso e di un mondo che viaggiava veloce verso il progresso quanto l’aereo stesso, rendendo così volare sul Concorde come qualcosa di ambitissimo e di sognato. Se volavi sul Concorde, eri davvero qualcuno. Un’esperienza di lusso che iniziava già prima ancora di imbarcarsi. Sì, perché chi sborsava il costo di quel biglietto, attendeva il suo volo in una lounge speciale (ancora in uso oggi e che potete vedere nelle immagini in gallery) e pregna di elementi di stile dedicati (come le sedie firmate Le Corbusier): un’esperienza che proseguiva – ovviamente – all’interno della (strettissima) cabina, inizialmente griffata da Raymond Loewy e poi ulteriormente impreziosita (da metà anni ’80) da Gautier-Delaye, che inserì tessuti rossi, beige e blu per conferire ancor maggior pregio all’esperienza di volo, mentre al 20° anniversario dall’entrata in servizio (quindi nel 1996) Andrée Putman portò nell’arredo interno una pavimentazione bianca e nera con trama geometrica e delle inedite coperture per i poggiatesta delle sedute dei passeggeri.

IL CONCORDE IN NUMERI: UNA SFIDA INGEGNERISTICA AI LIMITI DELL’IMPOSSIBILE!

Esaminata la situazione geopolitica e la sua influenza sull’immaginario collettivo, il Concorde era (e rimane) però, sopra ogni cosa, un gioiello di raffinata ingegneria. Come detto questo meraviglioso aereo doveva affrontare tanti grandi sfide: dal surriscaldamento (a Mach 2, sul muso, si raggiungeva un picco di 127° per attrito aerodinamico), al raffreddamento dei propulsori (come sull’SR-71 si sfruttava lo stesso carburante del velivolo per raffreddarli), alle quote operative (ai suoi circa 50.000 piedi di quota operativa consentiva infatti ai fortunati passeggeri di osservare perfino la curvatura del nostro Pianeta) per non parlare – sopra ogni cosa – del mantenimento dei Mach 2 per un periodo di tempo prolungato (traguardo che era appannaggio solo – anche qui – del già menzionato SR-71 anche nel mondo militare). Una sfida quest’ultima che fu possibile vincere solo grazie ai suoi quattro motori Rolls-Royce / Snecma Olympus 593 (dotati di post-bruciatore) con turbine a flusso assiale a 14 stadi (lunghi più di 7 metri) e capaci di sviluppare circa 17.000 kg di spinta (con after-burner on). Il tutto combinato a forme, dimensioni e proporzioni atte a garantire il volo bisonico.

Nei sui 62.10 metri di lunghezza e 25.50 metri di apertura alare (nonché alto – da terra – 11.30 metri) il Concorde racchiudeva infatti tutte le caratteristiche e le forme che un velivolo del genere deve avere per volare a quelle quote e a quelle velocità (ottenibili solo grazie ad aria estremamente rarefatta ed anche ad attriti aerodinamici conseguentemente più ridotti). A partire dall’ala a delta ogivale, per passare attraverso le gondole motore con prese d’aria a geometria variabile (ricordiamo infatti che anche quando il velivolo vola supersonico – o bisonico, in questo caso – l’aria deve arrivare al turbocompressore sempre subsonica, pertanto dal suo ingresso al motore dovrà essere rallentata all’interno del condotto tramite deviazioni del flusso), per arrivare poi alla sua forma da aereo da caccia (o da bombardiere supersonico, stile B-1), caratterizzata quindi da un muso molto appuntito e che aveva la caratteristica di essere a sua volta a geometria variabile: in fase di decollo o atterraggio rimaneva abbassato per garantire visibilità ai piloti (alle cui loro spalle lavorava l’ingegnere di volo: in cabina di pilotaggio c’era infatti spazio per tre persone) ed in volo si rialzava per allinearsi con il resto della carlinga allo scopo di garantire la penetrazione aerodinamica ottimale per infrangere la barriera del suono. Tutto questo consentiva, sfruttando il fuso orario, di atterrare a New York un’ora prima rispetto all’orario di partenza da Parigi (o in generale dall’Europa verso la costa atlantica degli States). In barba alla DeLorean e a Marty McFly!

IN VIAGGIO TRA SPAZIO E TEMPO: QUANDO PHIL COLLINS COMPÌ L’IMPOSSIBILE

Chiedere a Phil Collins per conferma. Già, perché uno dei tanti – e più noti e straordinari – aneddoti relativi al Concorde, vede protagonista proprio il cantautore e musicista britannico, che grazie a questa straordinaria macchina volante riuscì in un sol giorno a suonare in due diversi Continenti. Nel corso di una tournée statunitense infatti, il protagonista di questo aneddoto incontrò Robert Plant, che domandò all’amico di partecipare al Live Aid di Philadelphia. Il quale ovviamente accettò. Peccato però che la stessa richiesta arrivò poco dopo anche da Sting, per lo stesso concerto ma a Londra! (il Live Aid – famoso concerto di beneficienza che divenne anche un vero e proprio evento storico e mediatico grazie anche alla partecipazione dei più grandi artisti dell’epoca – si teneva infatti in contemporanea sia a Philadelphia che a Londra). Panico (un po’ come quando accettate di partecipare a quella rimpatriata tra amici ma vi scordate che quel giorno è il vostro anniversario con la fidanzata). È il 13 luglio del 1985. E la soluzione a quel problema arriva proprio dal Concorde. La macchina organizzativa – pur di avere Phil Collins su entrambi i palchi – decise così di rimettere mano a scalette e orari per avere qualche ora di differenza e permettere così all’artista inglese di decollare dall’Inghilterra per essere negli States in tempo grazie al delta di fuso orario e al volo bisonico. Ovviamente non c’era margine d’errore. E così, quel giorno, Collins riuscì a suonare a Londra alle 14:00 insieme a Sting (condividendo peraltro il palco con artisti del calibro dei Queen, dei The Who e di Sir Paul McCartney) per poi – dopo una rapida corsa verso l’elicottero che lo portò in aeroporto – imbarcarsi sul Concorde ed atterrare in America (a New York e da lì di nuovo in elicottero fino a Philadelphia), presenziando quindi anche sul palco statunitense del Live Aid (dove condivise il palco nientemeno che con Eric Clapton e dove annunciò anche la reunion con i Led Zeppelin), riuscendo così a trasformare in realtà un’impresa che senza questo straordinario protagonista dei cieli non sarebbe mai stata possibile.

LUNGA VITA AL CONCORDE!

Costi di gestione sempre più crescenti, quel maledetto (unico) incidente del volo AF 4590 del 25 luglio del 2000 e gli eventi geopolitici legati agli attentati dell’11 settembre 2001 decretarono la fine del tempo del Concorde e del volo bisonico civile (che verrà però a breve riportato in auge dalla americana Boom Aerospace – come vi abbiamo anticipato in questo articolo – anche grazie a studi in essere da parte di Lockheed-Martin e NASA su un volo supersonico più efficiente, meno costoso e anche con un Sonic Boom se non completamente assente, quantomeno molto più contenuto). Ma a noi questo non interessa: preferiamo ricordare ciò che il Concorde ha rappresentato. Ovvero un’epoca fatta di eroismo, di superare sfide ingegneristiche un tempo impensabili e di capacità di andare oltre i limiti di ciò che sembrava impossibile. Oltre ad essere stato un simbolo immortale di prestazioni e capacità aerospaziali del Vecchio Continente e senza il quale oggi non saremmo qua a parlare dei progetti attualmente in essere per riconnettere tra loro i Continenti in tempi ristretti. Oggi il Concorde potete trovarlo esposto in musei o aeroporti (come il Museo Automobilistico e Tecnologico di Sinsheim, in Germania; l’Intrepid Sea, Air & Space Museum di New York; il Musée de l’Air et de l’Espace di Le Bourget, a Parigi; o l’Aeroporto Internazionale Charles De Gaulle, sempre a Parigi). Ma per noi rimane lì: allineato sulla pista di decollo con i 4 Olympus pronti a scatenare l’inferno con i loro post-bruciatori che si accendono per puntare quell’affilatissimo muso verso il cielo. Lunga vita al Concorde!

FOTO: AIRBUS; BRITISH AIRWAYS